„Ich bin noch heute fest der Ansicht, man hätte die nationalsozialistische Katastrophe verhindern können."

Die Überzeugung, dass der Nationalsozialismus nicht unausweichlich war, äußerte der Jurist Robert Kempner in einem Interview im Jahr 1969:

![audio-thumbnail]()

Orginalton Robert Kempner 1969

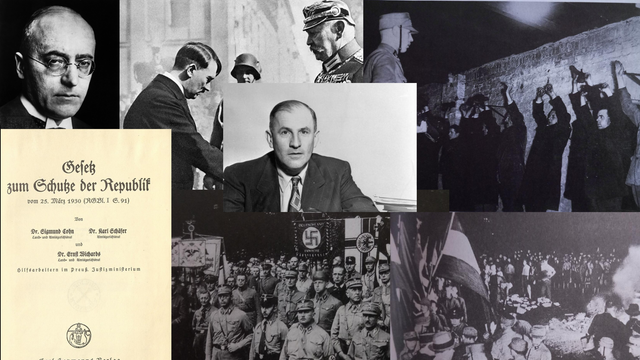

Robert Kempner (1899-1993), 1928-1933 Jurist im preussischen Innenministerium

Bekannt wurde Kempner in Deutschland als Stellvertreter des amerikanischen Chefanklägers Robert H. Jackson bei den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher. Dort saß ihm auf der Anklagebank mit Hermann Göring jener Mann gegenüber, der ihn 13 Jahre zuvor in seiner Eigenschaft als preußischer Innenminister unmittelbar nach erfolgter Machtauslieferung an die Nationalsozialisten aus dem Staatsdienst entfernte. Denn ursprünglich stammte Kempner aus Deutschland, wo er seine Karriere in der Preußischen Verwaltung startete und dort als Beamter schon früh energisch für die Demokratie und gegen den Nationalsozialismus eintrat.

Wehrhafte Demokratie

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist als „wehrhafte Demokratie“ konzipiert. Aus der historischen Erfahrung des Nationalsozialismus installierte der Parlamentarische Rat 1949 im Grundgesetz ein weitreichendes Instrumentarium zum Schutz unserer Verfassung, das bis hin zum Parteiverbot reicht. Mit Blick auf das Scheitern der Weimarer Republik hat sich in Teilen der Öffentlichkeit die Ansicht festgesetzt, dass die nationalsozialistische Herrschaft vor allem durch Mängel der Gesetze der Weimarer Republik zugrunde ging.

War die Weimarer Demokratie wehrlos?

Dass es Möglichkeiten zum Schutz der Weimarer Demokratie gab, zeigte Robert Kempner vor fünfundneunzig Jahren auf. Damals war der junge Kempner als Beamter im preußischen Innenministerium angestellt. Zusammen mit weiteren Kollegen legte er im August des Jahres 1930 eine Denkschrift vor mit dem Titel "Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als staats- und republikfeindliche hochverräterische Verbindung". Zweck der Abhandlung war es, ein erneutes Verbot der NSDAP zu erreichen, indem Beweise dafür vorgelegt wurden, dass Hitler und seine Partei mit der Errichtung eines "Dritten Reichs" darauf abzielten, die Demokratie zu zerstören.

Bereits im April 1930 waren zuständige Mitarbeiter aus dem Reich und aus den Ländern in Berlin zusammengekommen und hatten unter anderem über die Entwicklung der NSDAP beraten. Auch sie hatten die Gefahren durch den Nationalsozialismus mit Sorge betrachtet, waren abschließend jedoch davon ausgegangen, dass bei einem Wirtschaftsaufschwung von der NSDAP „nur ein Häuflein Unentwegter“ übrigbleiben würde.

Gänzlich anderer Auffassung waren Kempner und seine Kollegen. Sie trugen eifrig Material zusammen, durchforsteten dazu Propaganda, Parteischriften wie den „Völkischen Beobachter“ und Hitlers "Mein Kampf". Zusätzlich werteten sie Reden von NSDAP-Abgeordneten aus. In Aufbau und Machart erinnert die Denkschrift unweigerlich an das aktuelle Gutachten des Verfassungsschutzes zur Einstufung der AfD als gesicherter Fall des Rechtsextremismus. Die Schrift Kempners und seiner Kollegen enthält im Original auf 97 Seiten reihenweise Zitate der NSDAP.

Am Ende kamen Kempner und seine Mitarbeiter zum Resultat, dass das "Grundprinzip [der NSDAP] in der völligen Ablehnung des parlamentarischen Systems liegt" und die Partei auf eine „Revolution mit gewaltsamen Mitteln hinarbeitet, deren Ziel über die nationalsozialistische Diktatur die Errichtung des nationalsozialistischen Dritten Reichs ist." In der Einleitung zur Veröffentlichung jener Denkschrift im Jahr 1983 resümiert Kempner nochmals, „dass der verbrecherische Charakter des Hitlerregimes bereits 1930 einwandfrei feststand“.

In seinen Ausführungen formulierte der Jurist Kempner aber auch, dass den Zielen der NSDAP mit den Mitteln des Strafrechts und des Republikschutzgesetzes beizukommen gewesen wäre – bis hin zu einem Parteiverbot. Der österreichische Staatsbürger Hitler selbst hätte aufgrund eines Meineides vor Gericht in einem Strafverfahren gegen mehrere Reichswehroffiziere als Ausländer aus Deutschland ausgewiesen werden können.

Zu dem Ergebnis, dass es sich bei der NSDAP um eine verfassungsfeindliche, für die Demokratie lebensbedrohliche Gefahr handelte, kamen übrigens auf Seiten der Behörden nicht nur Kempner und seine Kollegen. Fast zeitgleich entstand im Reichsministerium des Inneren eine weitere Denkschrift „über das hochverräterische Unternehmen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“, in der die verfassungsfeindlichen Ziele der NSDAP ebenfalls drastisch dargestellt wurden. Danach „erstrebe [die Partei] mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln den gewaltsamen Umsturz der auf die Weimarer Verfassung gegründeten deutschen Republik“ mit dem Ziel der „Aufrichtung eines diktatorisch organisierten, rein völkischen Staates“. Und: Soweit sich Nationalsozialisten am parlamentarischen Staatsleben beteiligten, täten „sie es zu dem ausgesprochenen Zweck, den Staat und seine Machtmittel von innen heraus zu unterhöhlen, um den Generalangriff durch Schwächung der inneren Widerstandskraft des Staates zu erleichtern.“

Was hingegen ein Fehler der Gesetze der Weimarer Zeit war:

Verbotene Parteien konnten sich einfach neu gründen. Dieser Fehler wurde bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland behoben. Heute gilt der § 33 Parteiengesetz, der die Gründung von Ersatzorganisationen verbietet.

§ 33 Verbot von Ersatzorganisationen

(1) Es ist verboten, Organisationen zu bilden, die verfassungswidrige Bestrebungen einer nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht verbotenen Partei an deren Stelle weiter verfolgen (Ersatzorganisation) oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzuführen.

(2) Ist die Ersatzorganisation eine Partei, die bereits vor dem Verbot der ursprünglichen Partei bestanden hat oder im Bundestag oder in einem Landtag vertreten ist, so stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß es sich um eine verbotene Ersatzorganisation handelt; die §§ 38, 41, 43, 44 und 46 Abs. 3 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht und § 32 dieses Gesetzes gelten entsprechend.

(3) Auf andere Parteien und auf Vereine im Sinne des § 2 des Vereinsgesetzes, die Ersatzorganisationen einer verbotenen Partei sind, wird § 8 Abs. 2 des Vereinsgesetzes entsprechend angewandt.

Die Reichsregierung handelt nicht

Was unternahm die Reichsregierung unter Kanzler Heinrich Brüning auf die Warnungen des Reichsministerium des Inneren und des Innenministeriums des größten Reichslandes hin?

Nichts.

Kempner kritisierte im Rückblick „die völlige Fehlbeurteilung der politischen Lage durch die Reichsregierung und den Mangel an Initiative gegenüber der NSDAP“. Das Protokoll der entsprechenden Kabinettssitzung der Reichsregierung im Dezember 1930 gibt über die Gründe für deren Unterlassungshaltung Auskunft:

„Der Reichskanzler vertrat die Auffassung, dass das Reichskabinett jetzt noch nicht zu der Frage der Legalität oder Illegalität der NSDAP endgültig Stellung nehmen könne. Auf jeden Fall müsse die Reichsregierung sich davor hüten, dieselben falschen Methoden gegen die Nationalsozialisten anzuwenden, welche in der Vorkriegszeit gehen die Sozialdemokraten angewendet worden seien.“

Damit spielte Brüning auf Bismarcks Sozialistengesetze an, die im 19. Jahrhundert die Sozialdemokratie bekämpfen sollten, letztlich jedoch zu einem gesteigerten Klassenbewusstsein der Arbeiterschaft führten. Diese Rechtfertigung ist jedoch problematisch, da sie von falschen Prämissen ausgeht: Denn weder gleichen sich mit Blick auf die Unterdrückung sozialdemokratischer Kräfte durch eine autoritär-monarchistische Staatsform und der Verteidigung einer parlamentarischen Demokratie gegen eine faschistische Bewegung die historischen Rahmenbedingungen. Noch sind die Akteurinnen in Form von von demokratischer SPD und antidemokratischer NSDAP in irgendeiner Weise miteinander auf eine Stufe zu stellen.

Die übrigen anwesenden Mitglieder des Kabinetts erhoben jedoch keine Einwendungen gegen die grundsätzliche Stellungnahme des Reichskanzlers. Diese Haltung der Reichsregierung besiegelte das Schicksal der Weimarer Republik, so Kempner. Eine Entscheidung gegen ein Parteiverbot war aus seiner Überzeugung ein gravierender Fehler mit schwerwiegenden Folgen. Adolf Hitler und seine Nazi-Partei wären nie an die Macht gekommen, das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg hätte es nie gegeben, blieb Kempners Credo.

Trotz dieses Scheiterns und der entmutigenden Haltung der Reichsregierung gab die preußische Regierung unter Ministerpräsident Otto Braun ihren Kampf für die Demokratie und gegen die Nationalsozialisten nicht auf. Im Jahr 1932 starte sie eine neue Initiative mit einer Denkschrift, die nunmehr 236 Seiten umfasste. Doch auch diesmal ohne Erfolg. Die Reichsregierung reagierte nicht einmal mehr auf die Eingabe – auf Anordnung von Reichskanzler Brüning, wie mittlerweile bekannt ist.

Robert Kempner wurde unmittelbar nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten vom neuen Innenminister Göring suspendiert. Anschließend kam er in Schutzhaft. Nach seiner Entlassung emigrierte Kempner über Italien und Frankreich in die USA. Nach dem Krieg kam er zurück nach Deutschland, zunächst im Stab von Chefankläger Jackson bei den Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher. In den folgenden Jahrzehnten blieb er aktiv als Jurist und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus und für dessen Opfer.

Der Historiker Gerhard Schulz bezeichnete Kempners Denkschrift als „diszipliniert durchdachte exakte Arbeit eines Vertreters hochentwickelter politischer Wissenschaft, dem es darum zu tun ist, die Notwendigkeit politischer Präventionen nachzuweisen“ und führte weiter aus:

„Dieser umfassendste Versuch einer kritischen Darstellung der distanziert beobachteten Merkmale der NSDAP, um ihren Charakter mit Rücksicht auf die bestehenden Rechtsverhältnisse zu erschließen, war gewiß stichhaltiger und hätte infolgedessen wohl verdient, ernster genommen zu werden als die Legalitätsbeteuerungen Hitlers vor dem Reichsgericht. Man wird es rückschauend als schwerwiegenden Mangel verzeichnen müssen, daß derartig gründlichen Analysen die politische Publizität mangelte, denen in der Öffentlichkeit wohl Bedeutung hätte zukommen können.“

Berlin ist nicht Weimar

Natürlich unterscheidet sich die Situation heute ganz erheblich von jener im Jahre 1930. So war in der Weimarer Republik etwa der Status von Parteien ein anderer, sie fielen nicht unter ein Parteien-, sondern unter das Vereinsgesetz. Parteien oder auch ihre Teilgruppierungen konnten leichter verboten, aber auch wieder zugelassen werden. Nach dem „Hitler-Ludendorff-Putsch“ von 1923 kam es etwa durch eine präsidiale Notverordnung zu einem Verbot der NSDAP, welches durch den bayerischen Innenminister 1925 wieder aufgehoben wurde.

In der Bundesrepublik ist ein Parteiverbot erheblich schwieriger durchzusetzen. Das ist grundsätzlich auch gut so. Für die Demokratie ist es eine sehr gute Lösung, dass eine Regierung nicht einfach eine Partei verbieten kann. Für die Prüfung der Verfassungswidrigkeit einer Partei ist in Deutschland laut Grundgesetz allein das Bundesverfassungsgericht zuständig, und dieses agiert unabhängig. Seine Entscheidungen entziehen sich dem Einfluss von Politik und Regierung. Der immer wieder geäußerte Mythos, ein Parteiverbot sei nur ein Mittel, sich unliebsamer politischer Konkurrenz zu entledigen ist deshalb unzutreffend und letztlich eine infame Unterstellung in Richtung derjenigen, die auf die Notwendigkeit präventiven Schutzes der Demokratie hinweisen. Möchten diejenigen, die sich dieses Arguments bedienen, diesen Vorwurf auch an Carlo Schmid und die weiteren Mitglieder des Parlamentarischen Rates richten, die in noch unmittelbarem Erleben einer verbrecherischen Diktatur dieses Instrument in vollem Bewusstsein in das Grundgesetz geschrieben haben?

Hinsichtlich des Versäumnisses der Reichsregierung im Jahre 1930, ein Verbot der NSDAP zu erwägen und der damals dazu angeführten Bedenken, sollten wir uns eines Punktes bewusst sein: Dass nämlich die Strategie, eine verfassungsfeindliche Partei dadurch erfolgreich bekämpfen zu können, in dem man sie „politisch stellt“, „entzaubert“, ihre Anhänger „einbindet“oder auf wirtschaftlich bessere Zeiten hofft, in Deutschland bereits einmal grandios gescheitert ist – mit fatalen Folgen.

Es liegt – glücklicherweise - nicht in der Macht von Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestag, eine Partei zu verbieten. Aber allein diese Gremien können mit einem Antrag das Prüfungsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Gang setzen.

Die Politik steht in der Pflicht. Es liegt in ihrer Verantwortung, die Warnungen einer Behörde, deren explizite Aufgabe es ist, über die Gefährdungen der Verfassung aufzuklären, aus politisch-taktischen Gründen nicht einfach in den Wind zu schlagen, sondern vorbeugende Maßnahmen zur Bewahrungen demokratischer Errungenschaften zu ergreifen.

Kempner schrieb dies am Ende seiner Denkschrift der Politik noch einmal in klaren Worten ins Stammbuch:

"Zu den wichtigsten Staatsaufgaben gehört die Gewährleistung der Sicherheit des Staates und der verfassungsmäßigen Ordnung und die vorbeugende und abwehrende Verhinderung ihrer Störung."

Im amerikanischen Exil soll Heinrich Brüning gegenüber Robert Kempner seinen schicksalhaften Fehler im Jahr 1930 eingestanden haben. Es bleibt nur zu hoffen, dass in einigen Jahren oder Jahrzehnten niemand in heute politisch verantwortlicher Position in Deutschland rückblickend zu einer ähnlichen kritischen Einschätzung des eigenen politischen Handelns kommen muss.

Wartet man zu lange, würde es voraussichtlich zu spät sein - es droht das System der wehrhaften Demokratie zu scheitern. Eine letztendliche Klarheit darüber, dass die Voraussetzungen eines Parteiverbots bei der AfD gegeben sind, kann nur das Bundesverfassungsgericht schaffen.